Une idée "folle" et des hommes d'une trempe exceptionnelle ...

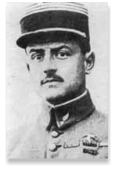

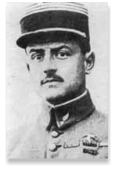

La guerre est finie. Pierre Claret de Fleurieu, pilote de chasse émérite, décide de quitter l’armée. Homme de challenge,

il entre dans la succursale française d’une grande banque roumaine : la banque Marmarosch Blanck.

Nous sommes en avril 1920. Et c’est avec le culot de ses 23 ans qu’il propose à Aristide Blanck, le président de la

Une idée "folle" et des hommes d'une trempe exceptionnelle ...

La guerre est finie. Pierre Claret de Fleurieu, pilote de chasse émérite, décide de quitter l’armée. Homme de challenge,

il entre dans la succursale française d’une grande banque roumaine : la banque Marmarosch Blanck.

Nous sommes en avril 1920. Et c’est avec le culot de ses 23 ans qu’il propose à Aristide Blanck, le président de la banque, un projet qu’il qualifiait lui même de fou : créer la première grande ligne aérienne internationale du monde .

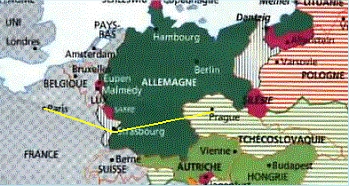

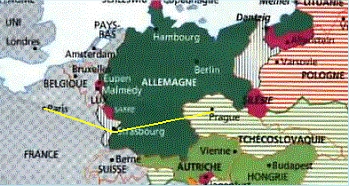

Une ligne régulière à travers l’Europe, qui desservira la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et

banque, un projet qu’il qualifiait lui même de fou : créer la première grande ligne aérienne internationale du monde .

Une ligne régulière à travers l’Europe, qui desservira la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et pourquoi pas jusqu’à Constantinople !

Aristide Blanck est enthousiasmé.

Le 23 Avril il convoque Pierre Claret de Fleurieu dans son bureau, le nomme immédiatement Directeur Général

de la Compagnie Franco-Roumaine de navigation aérienne et .. rédige un chèque de plusieurs millions à son

pourquoi pas jusqu’à Constantinople !

Aristide Blanck est enthousiasmé.

Le 23 Avril il convoque Pierre Claret de Fleurieu dans son bureau, le nomme immédiatement Directeur Général

de la Compagnie Franco-Roumaine de navigation aérienne et .. rédige un chèque de plusieurs millions à son nom.

nom. « Vous commencez demain, je vous fais une confiance totale, marchez je vous suivrai ».

La franco-Roumaine est née … mais sur le papier seulement.

Car il y a tout à faire.

Il n’existe pas d’avion permettant le transport commercial de passagers, ni d’aérodrome commercial en

« Vous commencez demain, je vous fais une confiance totale, marchez je vous suivrai ».

La franco-Roumaine est née … mais sur le papier seulement.

Car il y a tout à faire.

Il n’existe pas d’avion permettant le transport commercial de passagers, ni d’aérodrome commercial en Europe. Il faut créer les terrains de secours, vérifier la faisabilité des vols et aller négocier des contrats avec

les différents états et capitales.

A cette époque, l’aviation militaire est dirigée par un homme d’une grande expérience, le général Duval. Il

Europe. Il faut créer les terrains de secours, vérifier la faisabilité des vols et aller négocier des contrats avec

les différents états et capitales.

A cette époque, l’aviation militaire est dirigée par un homme d’une grande expérience, le général Duval. Il accepte de quitter l’armée et devient président de la nouvelle société.

Pierre de Fleurieu se lance donc dans l’aventure.

Il va rassembler une équipe d’hommes exceptionnels, à la hauteur de l’enjeu.

Il fait entrer au conseil d’administration son ami Albert Deullin, l’as des cigognes aux 20 victoires, croix de guerre avec 14 palmes, trois

accepte de quitter l’armée et devient président de la nouvelle société.

Pierre de Fleurieu se lance donc dans l’aventure.

Il va rassembler une équipe d’hommes exceptionnels, à la hauteur de l’enjeu.

Il fait entrer au conseil d’administration son ami Albert Deullin, l’as des cigognes aux 20 victoires, croix de guerre avec 14 palmes, trois fois blessé et trois fois reparti au combat, le compagnon de Guynemer, qui prend les fonctions de Chef pilote.

Paul Hermant, l’officier de liaison du GC19 devient le Directeur commercial de la nouvelle compagnie.

Où trouver les avions ?

La seule solutions, ce sont les stocks de guerre.

On va donc récupérer des Salmson 2A2 , ce biplace d’observation qui avait équipé les

fois blessé et trois fois reparti au combat, le compagnon de Guynemer, qui prend les fonctions de Chef pilote.

Paul Hermant, l’officier de liaison du GC19 devient le Directeur commercial de la nouvelle compagnie.

Où trouver les avions ?

La seule solutions, ce sont les stocks de guerre.

On va donc récupérer des Salmson 2A2 , ce biplace d’observation qui avait équipé les armées française et anglaise.

On effectue une transformation sommaire en mettant deux petits sièges en face à face à la

place du navigateur. On pourra y loger deux passagers qui voyageront à l’air libre dans les

conditions de confort que je vous laisse imaginer.

Deullin sélectionne les pilotes.

Henri Potez qui avait construit les SEA 4 à Angers sent que l’aviation commerciale doit

armées française et anglaise.

On effectue une transformation sommaire en mettant deux petits sièges en face à face à la

place du navigateur. On pourra y loger deux passagers qui voyageront à l’air libre dans les

conditions de confort que je vous laisse imaginer.

Deullin sélectionne les pilotes.

Henri Potez qui avait construit les SEA 4 à Angers sent que l’aviation commerciale doit prendre le relais de l’aviation militaire. Il installe à Aubervilliers sa nouvelle société :

« Aéroplanes Potez ».

C’est là qu’il aménage les SEA 4 avec une cabine pour deux passagers.

Le Potez VII est né.

25 Potez VII seront construits à Aubervilliers.

Potez va devenir le premier fournisseur de la compagnie Franco-

prendre le relais de l’aviation militaire. Il installe à Aubervilliers sa nouvelle société :

« Aéroplanes Potez ».

C’est là qu’il aménage les SEA 4 avec une cabine pour deux passagers.

Le Potez VII est né.

25 Potez VII seront construits à Aubervilliers.

Potez va devenir le premier fournisseur de la compagnie Franco- Roumaine.

Roumaine. Henri Potez travaille déjà sur un avion qui pourra transporter quatre

Henri Potez travaille déjà sur un avion qui pourra transporter quatre passagers, un avion limousine, le Potez IX pour remplacer le Potez VII.

C’est un avion avec un confort amélioré. Il y a même des glaces coulissantes

passagers, un avion limousine, le Potez IX pour remplacer le Potez VII.

C’est un avion avec un confort amélioré. Il y a même des glaces coulissantes autobloquantes pour que les passagers puissent régler leur ventilation.

Potez en construira 30 dont 29 pour la Franco-Roumaine. Le 30ème avait été commandé par le Roi d’Espagne pour son usage personnel.

La première mission d’étude décolle du Bourget le 29 avril aux commandes d’un S.E.A. IV. Elle est

autobloquantes pour que les passagers puissent régler leur ventilation.

Potez en construira 30 dont 29 pour la Franco-Roumaine. Le 30ème avait été commandé par le Roi d’Espagne pour son usage personnel.

La première mission d’étude décolle du Bourget le 29 avril aux commandes d’un S.E.A. IV. Elle est composée de Deullin, de Fleurieu et Jancel. Il faut obtenir les autorisations des capitales, organiser

les infrastructures et créer les terrains de secours.

Albert Deullin et Pierre de Fleurieu font une véritable promotion des ailes françaises et négocient

composée de Deullin, de Fleurieu et Jancel. Il faut obtenir les autorisations des capitales, organiser

les infrastructures et créer les terrains de secours.

Albert Deullin et Pierre de Fleurieu font une véritable promotion des ailes françaises et négocient sans cesse au plus haut niveau des états. Partout ils sont reçus à bras ouverts. A Prague une fête

rassemblant 10 000 personnes est organisée en leur honneur. Les enjeux sont en même temps

sans cesse au plus haut niveau des états. Partout ils sont reçus à bras ouverts. A Prague une fête

rassemblant 10 000 personnes est organisée en leur honneur. Les enjeux sont en même temps économiques et politiques dans une Europe encore en pleines turbulences.

Il faut marquer les esprits. Il faut battre un record. Mieux, un record du monde.

Au cours du vol de retour, l’appareil bat officiellement le record du monde de 1000 km sans escale :

Prague et Paris sont reliés en 5h16 alors qu’il faut plus d’une journée en train.

Le 29 mai ils rentrent au Bourget contrat rempli.

Ils ont des lettres des présidents du conseil de Pologne et de Tchécoslovaquie pour le Président du

conseil de l’époque, M. Millerand et du Président de la république Tchèque pour le président

économiques et politiques dans une Europe encore en pleines turbulences.

Il faut marquer les esprits. Il faut battre un record. Mieux, un record du monde.

Au cours du vol de retour, l’appareil bat officiellement le record du monde de 1000 km sans escale :

Prague et Paris sont reliés en 5h16 alors qu’il faut plus d’une journée en train.

Le 29 mai ils rentrent au Bourget contrat rempli.

Ils ont des lettres des présidents du conseil de Pologne et de Tchécoslovaquie pour le Président du

conseil de l’époque, M. Millerand et du Président de la république Tchèque pour le président Deschanel .

Ils ont obtenu :

•

à Prague : un monopole de 10 ans pour la Franco-Roumaine, toutes les installations au sol gratuiteset une subvention de 5 millions

de couronnes par an pendant 10 ans

•

à Varsovie : également un contrat de 10 ans, les installations au sol gratuites et une subvention d’1 million par an sous forme

Deschanel .

Ils ont obtenu :

•

à Prague : un monopole de 10 ans pour la Franco-Roumaine, toutes les installations au sol gratuiteset une subvention de 5 millions

de couronnes par an pendant 10 ans

•

à Varsovie : également un contrat de 10 ans, les installations au sol gratuites et une subvention d’1 million par an sous forme d’essence.

L’exploitation de la ligne peut commencer. Les Potez VII sont commandés début juin.

Le premier Potez VII est livré le 1er juillet 1920.

Les 24 autres seront livrés dans les trois mois suivants.

Le 21 septembre 1920, le premier tronçon Paris Strasbourg est inauguré. C’est une

liaison quotidienne de 410 km, dans les deux sens.Elle s’effectue avec les Salmson

transformés en attendant les Potez VII.

Toujours l’esprit de défi. Le 10 octobre, pendant le meeting de Buc, Deullin effectue

un vol Paris – Bruxelles et retour dans des conditions exceptionnelles avec le

d’essence.

L’exploitation de la ligne peut commencer. Les Potez VII sont commandés début juin.

Le premier Potez VII est livré le 1er juillet 1920.

Les 24 autres seront livrés dans les trois mois suivants.

Le 21 septembre 1920, le premier tronçon Paris Strasbourg est inauguré. C’est une

liaison quotidienne de 410 km, dans les deux sens.Elle s’effectue avec les Salmson

transformés en attendant les Potez VII.

Toujours l’esprit de défi. Le 10 octobre, pendant le meeting de Buc, Deullin effectue

un vol Paris – Bruxelles et retour dans des conditions exceptionnelles avec le nouveau Potez VII . Il gagne le concours des avions commerciaux.

C’est au cours de ce même mois d’octobre que le tronçon Strasbourg – Prague est

ouvert aux passagers et au fret. Le 14 octobre, un couple de passagers Tchèques

prend l’avion à 11h00 à Prague. A 17h30 ils sont à l’Hôtel Intercontinental à Paris.

La ligne s’allonge de 520 Km. Le service est assuré trois fois par semaine

Essayons d’imaginer ce que vivait un pilote de la Franco-Roumaine à cette époque.

Ils volent suivant un horaire fixe et un itinéraire établi à l’avance souvent dans des

conditions de météo détestables.

Les avions sont des monomoteurs avec tous les risques que cela implique...

Les instruments sont rudimentaires : les compas ne sont pas compensés. Seul le compte tour et un badin permettent d‘évaluer la vitesse

de l’appareil .

Il n’y a pas de radio, très peu de renseignements météo et les terrains sont très mal équipés.

Les pilotes doivent donc naviguer à vue.

Écoutons ce que disait Deullin :

« Le grand ennemi, l’ennemi mortel et que personne n’a pu vaincre entièrement c’est le nuage, c’est à dire le

nouveau Potez VII . Il gagne le concours des avions commerciaux.

C’est au cours de ce même mois d’octobre que le tronçon Strasbourg – Prague est

ouvert aux passagers et au fret. Le 14 octobre, un couple de passagers Tchèques

prend l’avion à 11h00 à Prague. A 17h30 ils sont à l’Hôtel Intercontinental à Paris.

La ligne s’allonge de 520 Km. Le service est assuré trois fois par semaine

Essayons d’imaginer ce que vivait un pilote de la Franco-Roumaine à cette époque.

Ils volent suivant un horaire fixe et un itinéraire établi à l’avance souvent dans des

conditions de météo détestables.

Les avions sont des monomoteurs avec tous les risques que cela implique...

Les instruments sont rudimentaires : les compas ne sont pas compensés. Seul le compte tour et un badin permettent d‘évaluer la vitesse

de l’appareil .

Il n’y a pas de radio, très peu de renseignements météo et les terrains sont très mal équipés.

Les pilotes doivent donc naviguer à vue.

Écoutons ce que disait Deullin :

« Le grand ennemi, l’ennemi mortel et que personne n’a pu vaincre entièrement c’est le nuage, c’est à dire le manque de visibilité. Les marins ont à leur disposition un loch, une sonde. Les aviateurs n’ont rien de tout cela. La

météo ne peut même pas lui donner la force ni la direction du vent au dessus d’une mer de nuages.

Il faut aussi envisager le danger d’une descente au travers des nuages dont on ignore la hauteur au dessus du sol.

Plusieurs accidents, percussions de collines ou de clochers ont fait proscrire cette manœuvre. Le pilote n’a donc

manque de visibilité. Les marins ont à leur disposition un loch, une sonde. Les aviateurs n’ont rien de tout cela. La

météo ne peut même pas lui donner la force ni la direction du vent au dessus d’une mer de nuages.

Il faut aussi envisager le danger d’une descente au travers des nuages dont on ignore la hauteur au dessus du sol.

Plusieurs accidents, percussions de collines ou de clochers ont fait proscrire cette manœuvre. Le pilote n’a donc qu’un moyen de voyager par mauvais temps, c’est de na pas quitter le sol des yeux en

qu’un moyen de voyager par mauvais temps, c’est de na pas quitter le sol des yeux en voyageant bas et en utilisant les dépressions et les fonds de vallées».

Durmon se rappelait encore plusieurs années après la grande difficulté d’un parcours accompli plus de mille fois. « Le

point noir, ce sont les montagnes de Bohème situées à la frontière tchéco-allemande. Il faut connaître sur le bout du

doigt toutes les vallées de cette région pour pouvoir y passer les jours de brume, pour ne pas accrocher. Essayer de

traverser la couche de nuages pour voler au dessus d’elle, mais sans y parvenir, car trop épaisse et

redescendre tant bien que mal vers le sol en courant le risque mortel d’accrocher quelqu’obstacle au

cours de la descente. »

Sans parler du givre…

En Novembre 1920, Laulhé vole avec un plafond très bas. Thuau l’accompagne. Il est contraint de

voyageant bas et en utilisant les dépressions et les fonds de vallées».

Durmon se rappelait encore plusieurs années après la grande difficulté d’un parcours accompli plus de mille fois. « Le

point noir, ce sont les montagnes de Bohème situées à la frontière tchéco-allemande. Il faut connaître sur le bout du

doigt toutes les vallées de cette région pour pouvoir y passer les jours de brume, pour ne pas accrocher. Essayer de

traverser la couche de nuages pour voler au dessus d’elle, mais sans y parvenir, car trop épaisse et

redescendre tant bien que mal vers le sol en courant le risque mortel d’accrocher quelqu’obstacle au

cours de la descente. »

Sans parler du givre…

En Novembre 1920, Laulhé vole avec un plafond très bas. Thuau l’accompagne. Il est contraint de rester à peine 20 m au dessus des arbres.

Soudain, en franchissant un col, il entre dans une nappe de brouillard. Impossible de revenir en arrière sans risquer de

rester à peine 20 m au dessus des arbres.

Soudain, en franchissant un col, il entre dans une nappe de brouillard. Impossible de revenir en arrière sans risquer de heurter les montagnes.

Il entrevoit une tache verte ; C’est une petite cuvette de l’autre côté du col. C’est en suivant le cours d’un ruisseau qu’il

retrouve Wissembourg.

Après un atterrissage difficile à Strasbourg, il constate que le bord d’attaque des plans est couvert de deux centimètres de glace. Les

heurter les montagnes.

Il entrevoit une tache verte ; C’est une petite cuvette de l’autre côté du col. C’est en suivant le cours d’un ruisseau qu’il

retrouve Wissembourg.

Après un atterrissage difficile à Strasbourg, il constate que le bord d’attaque des plans est couvert de deux centimètres de glace. Les croisillons sont givrés, ceux des extrémités de l’aile brisés.

Les pannes de moteur sont fréquentes. Les pilotes doivent souvent réaliser des exploits.

Un jour au dessus des Vosges, le moteur du S.E.A. de Deullin tombe en panne. Il est à 4 000 mètres

d’altitude. C’est en vol plané qu’il rallie Strasbourg … pour reprendre immédiatement l’avion de relais.

Mais à bord de l’avion, il y a les passagers…

Dans les premiers Salmson, les passagers étaient donc à l’air libre.

Par la suite, comme nous l’avons dit, les avions étaient équipés d’une petite cabine protégeant les

croisillons sont givrés, ceux des extrémités de l’aile brisés.

Les pannes de moteur sont fréquentes. Les pilotes doivent souvent réaliser des exploits.

Un jour au dessus des Vosges, le moteur du S.E.A. de Deullin tombe en panne. Il est à 4 000 mètres

d’altitude. C’est en vol plané qu’il rallie Strasbourg … pour reprendre immédiatement l’avion de relais.

Mais à bord de l’avion, il y a les passagers…

Dans les premiers Salmson, les passagers étaient donc à l’air libre.

Par la suite, comme nous l’avons dit, les avions étaient équipés d’une petite cabine protégeant les siège passager. 2 pour les Potez VII et 4 pour les Potez IX. On avait beau parler d’avions limousine, la

cabine empestait souvent l’huile de ricin .

A ce confort minimal, il fallait ajouter le bruit et les vibrations. On ne s’entendait pas. Lorsque le

siège passager. 2 pour les Potez VII et 4 pour les Potez IX. On avait beau parler d’avions limousine, la

cabine empestait souvent l’huile de ricin .

A ce confort minimal, il fallait ajouter le bruit et les vibrations. On ne s’entendait pas. Lorsque le passager voulait poser une question au pilote, il l’écrivait sur un papier. Le pilote répondait de la

passager voulait poser une question au pilote, il l’écrivait sur un papier. Le pilote répondait de la même manière.

même manière.  On peut imaginer la tension des passagers, par mauvais temps, lorsque l’avion volait très bas entre les collines ou au

ras des arbres.

En 1925, la Franco-Roumaine devenue la CIDNA publie un Guide aérien.

Imaginons nous un instant, en tant que passager, juste avant le départ, en train de lire ces quelques lignes :

«Quelques remarques à l’usage des Passagers »

« Il vaut mieux essayer le moteur une seconde fois, s’il ne tourne pas parfaitement du premier coup plutôt que de

On peut imaginer la tension des passagers, par mauvais temps, lorsque l’avion volait très bas entre les collines ou au

ras des arbres.

En 1925, la Franco-Roumaine devenue la CIDNA publie un Guide aérien.

Imaginons nous un instant, en tant que passager, juste avant le départ, en train de lire ces quelques lignes :

«Quelques remarques à l’usage des Passagers »

« Il vaut mieux essayer le moteur une seconde fois, s’il ne tourne pas parfaitement du premier coup plutôt que de s’aventurer à la légère avec un moteur dont on n’est pas sur.

Il vaut mieux aussi attendre lorsque le temps est douteux : cela vous évitera la surprise d’être obligé de faire demi-

tour devant un orage ou devant une chaîne de montagnes infranchissables parce que ses sommets sont cachés par les

nuages. Car, d’après le règlement en vigueur, on ne vole jamais dans les nuages et rarement au dessus. En effet, dans

les nuages le pilote est dans son avion comme un myope dans son auto lancée à pleine allure.

Un voyage en avion n’étant pas une aventure, sachez gré à la Compagnie de faire tout son possible pour vous assurer un voyage sans

s’aventurer à la légère avec un moteur dont on n’est pas sur.

Il vaut mieux aussi attendre lorsque le temps est douteux : cela vous évitera la surprise d’être obligé de faire demi-

tour devant un orage ou devant une chaîne de montagnes infranchissables parce que ses sommets sont cachés par les

nuages. Car, d’après le règlement en vigueur, on ne vole jamais dans les nuages et rarement au dessus. En effet, dans

les nuages le pilote est dans son avion comme un myope dans son auto lancée à pleine allure.

Un voyage en avion n’étant pas une aventure, sachez gré à la Compagnie de faire tout son possible pour vous assurer un voyage sans surprise.»

Rassurant n’est-ce pas ? … Et à l’époque il n’y avait pas de cellules d’assistance psychologique…

Les vols étaient suspendus en hiver pendant la durée d’enneigement des terrains, en général de la mi Novembre à la mi février.

Fin 1920, la Franco-Roumaine utilise 31 avions.

Elle dessert 940 kilomètres de ligne.

De l’occident à l’orient : L’ouverture vers Constantinople

Nous sommes en 1921.

C’est le 12 avril que la bretelle Prague – Varsovie est inaugurée par deux pilotes : Hanin qui part de

surprise.»

Rassurant n’est-ce pas ? … Et à l’époque il n’y avait pas de cellules d’assistance psychologique…

Les vols étaient suspendus en hiver pendant la durée d’enneigement des terrains, en général de la mi Novembre à la mi février.

Fin 1920, la Franco-Roumaine utilise 31 avions.

Elle dessert 940 kilomètres de ligne.

De l’occident à l’orient : L’ouverture vers Constantinople

Nous sommes en 1921.

C’est le 12 avril que la bretelle Prague – Varsovie est inaugurée par deux pilotes : Hanin qui part de Prague et Laulhé qui décolle de Varsovie.

D’autres pilotes vont compléter l’équipe et assurer les liaisons avec une grande régularité, je veux parler

de Thuau, Martin, Risser et Launay.

C’est à Marcel Haegelen, l’As de 14-18 aux 22 victoires qu’est

Prague et Laulhé qui décolle de Varsovie.

D’autres pilotes vont compléter l’équipe et assurer les liaisons avec une grande régularité, je veux parler

de Thuau, Martin, Risser et Launay.

C’est à Marcel Haegelen, l’As de 14-18 aux 22 victoires qu’est confiée cette nouvelle escale.

En août, De Marmier et Durmon entrent à la Franco-Roumaine.

confiée cette nouvelle escale.

En août, De Marmier et Durmon entrent à la Franco-Roumaine. Portant à 12 le nombre des pilotes.

Le grand enjeu économique c’était de battre le train et d’ouvrir la

Portant à 12 le nombre des pilotes.

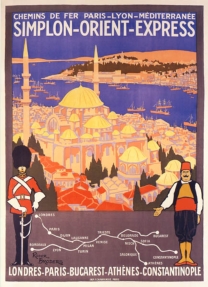

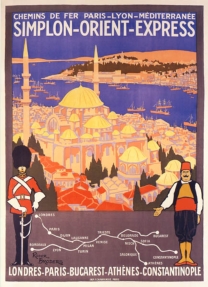

Le grand enjeu économique c’était de battre le train et d’ouvrir la ligne jusqu’à Constantinople.

Il faut quatre jours pour aller par le train de Paris à Constantinople.

L’objectif : mettre une journée en avion !

Deullin décide de reconnaître la ligne en octobre 21, au début de

ligne jusqu’à Constantinople.

Il faut quatre jours pour aller par le train de Paris à Constantinople.

L’objectif : mettre une journée en avion !

Deullin décide de reconnaître la ligne en octobre 21, au début de l’hiver. Il faut démontrer à l’ensemble des pays traversés que la

l’hiver. Il faut démontrer à l’ensemble des pays traversés que la ligne est viable même dans les conditions les plus difficiles.

L’intérêt politique est important, comme le relève, avec un lyrisme patriotique certain, Pierre Desbordes

journaliste de la revue « Les Ailes » en 1923 :

« Le réseau de la Compagnie Franco-Roumaine constitue une belle organisation de la propagande française à travers l’Europe. Cette

ligne est viable même dans les conditions les plus difficiles.

L’intérêt politique est important, comme le relève, avec un lyrisme patriotique certain, Pierre Desbordes

journaliste de la revue « Les Ailes » en 1923 :

« Le réseau de la Compagnie Franco-Roumaine constitue une belle organisation de la propagande française à travers l’Europe. Cette organisation a mis en relief non seulement les qualités françaises d’audace et d’initiative, mais permet aux populations d’Europe centrale

et orientale d’apprécier journellement la valeur de la production française. Au point de vue de

la Défense nationale, l’œuvre n’en est pas moins utile tant par le matériel qu’elle a permis de

grouper que par la formation et l’entraînement d’un personnel spécialisé dont le concours, en

cas de guerre, serait extrêmement précieux. »

Albert Deullin demande à de Marmier de l’accompagner. Ils décollent de Paris le 10 octobre,

Deullin aux commandes d’un Spad 46 et De Marmier d’un Potez IX.

Ils font escale à Strasbourg puis Prague.

Ils repartent pour Budapest. Là ils reçoivent un télégramme du ministre de France en

organisation a mis en relief non seulement les qualités françaises d’audace et d’initiative, mais permet aux populations d’Europe centrale

et orientale d’apprécier journellement la valeur de la production française. Au point de vue de

la Défense nationale, l’œuvre n’en est pas moins utile tant par le matériel qu’elle a permis de

grouper que par la formation et l’entraînement d’un personnel spécialisé dont le concours, en

cas de guerre, serait extrêmement précieux. »

Albert Deullin demande à de Marmier de l’accompagner. Ils décollent de Paris le 10 octobre,

Deullin aux commandes d’un Spad 46 et De Marmier d’un Potez IX.

Ils font escale à Strasbourg puis Prague.

Ils repartent pour Budapest. Là ils reçoivent un télégramme du ministre de France en Roumanie qui leur demande simplement … d’être à une 15 heures précises, à Bucarest.

Afin de ne pas arriver en avance ils atterrissent donc près de Portes de Fer, cette suite de

défilés du Danube qui font frontière entre la Serbie et la

Roumanie. Ils redécollent et se posent à l’heure fixée

sur l’aérodrome de Bucarest Pipera.

Le Roi, la Reine, les ministres d’état et la famille royale sont là. L’accueil est triomphal.

Les négociations commencent sous les meilleures hospices avec les autorités d’un pays francophile

et acquis à l’aviation.

Quelques jours plus tard, ils quittent Bucarest en laissant le

Potez IX sur place. L’arrivée à Constantinople par beau

Roumanie qui leur demande simplement … d’être à une 15 heures précises, à Bucarest.

Afin de ne pas arriver en avance ils atterrissent donc près de Portes de Fer, cette suite de

défilés du Danube qui font frontière entre la Serbie et la

Roumanie. Ils redécollent et se posent à l’heure fixée

sur l’aérodrome de Bucarest Pipera.

Le Roi, la Reine, les ministres d’état et la famille royale sont là. L’accueil est triomphal.

Les négociations commencent sous les meilleures hospices avec les autorités d’un pays francophile

et acquis à l’aviation.

Quelques jours plus tard, ils quittent Bucarest en laissant le

Potez IX sur place. L’arrivée à Constantinople par beau temps est féerique Deullin écrira:

« Jamais de ma vie, je n’ai vu quelque chose de plus

temps est féerique Deullin écrira:

« Jamais de ma vie, je n’ai vu quelque chose de plus grandiose et de plus beau. »

Le 7 novembre ils repartent pour Bucarest qu’ils atteignent trois heures plus tard. Ils y restent

grandiose et de plus beau. »

Le 7 novembre ils repartent pour Bucarest qu’ils atteignent trois heures plus tard. Ils y restent jusqu’au 24 novembre pour signer les nouveaux contrats. Ils obtiennent 32 millions à titre de

jusqu’au 24 novembre pour signer les nouveaux contrats. Ils obtiennent 32 millions à titre de subvention et un monopole de 20 ans pour la compagnie.

De Marmier récupère son Potez.

Mais le voyage va devenir beaucoup plus difficile en raison du mauvais temps

C’est d’abord la brume qui les oblige à atterrir près d’un village entre les Portes de fer et Belgrade-Novisad.

Repartis de Novisad le 2 décembre, ils sont surpris par un brouillard très épais : ils doivent

subvention et un monopole de 20 ans pour la compagnie.

De Marmier récupère son Potez.

Mais le voyage va devenir beaucoup plus difficile en raison du mauvais temps

C’est d’abord la brume qui les oblige à atterrir près d’un village entre les Portes de fer et Belgrade-Novisad.

Repartis de Novisad le 2 décembre, ils sont surpris par un brouillard très épais : ils doivent voler à 10 mètres au dessus du sol pendant 150 km jusqu’à Budapest qu’ils reconnaissent

voler à 10 mètres au dessus du sol pendant 150 km jusqu’à Budapest qu’ils reconnaissent grâce à ses ponts suspendus.

Ils finissent par trouver le terrain : « Lorsque nous avons atterri, dira De Marmier, la

grâce à ses ponts suspendus.

Ils finissent par trouver le terrain : « Lorsque nous avons atterri, dira De Marmier, la stupéfaction se lisait sur le visage des gens de l’aérodrome ». Ils espèrent relier directement

Budapest à Prague. Le temps une fois encore en décide autrement. La neige les oblige à faire

escale à Vienne.

Entre Vienne et Prague qu’ils atteignent le 20 décembre, ils doivent une nouvelle fois se

stupéfaction se lisait sur le visage des gens de l’aérodrome ». Ils espèrent relier directement

Budapest à Prague. Le temps une fois encore en décide autrement. La neige les oblige à faire

escale à Vienne.

Entre Vienne et Prague qu’ils atteignent le 20 décembre, ils doivent une nouvelle fois se maintenir à 50 m du sol à cause du brouillard.

Le 21 décembre le temps est épouvantable. La tempête est telle que Hanin qui part pour

maintenir à 50 m du sol à cause du brouillard.

Le 21 décembre le temps est épouvantable. La tempête est telle que Hanin qui part pour Strasbourg ne peut faire que 15 km en une demi heure. Ils mettent 4h30 pour rallier

Strasbourg ne peut faire que 15 km en une demi heure. Ils mettent 4h30 pour rallier Strasbourg. Le lendemain ils atterrissent enfin au Bourget.

Le temps de vol a été de 18 heures à l’aller et 20 au retour.

Le trajet Paris Constantinople est prévu en deux étapes :

•

Paris – Prague – Vienne - Budapest en 9h45

•

Budapest – Belgrade – Bucarest – Constantinople en 10 heures.

Les négociations avec les gouvernements des pays traversés ont toutes été des

Strasbourg. Le lendemain ils atterrissent enfin au Bourget.

Le temps de vol a été de 18 heures à l’aller et 20 au retour.

Le trajet Paris Constantinople est prévu en deux étapes :

•

Paris – Prague – Vienne - Budapest en 9h45

•

Budapest – Belgrade – Bucarest – Constantinople en 10 heures.

Les négociations avec les gouvernements des pays traversés ont toutes été des succès même si certaines ont été difficiles : elles se sont faites en partie lors du

succès même si certaines ont été difficiles : elles se sont faites en partie lors du voyage aller et ont été finalisées lors du voyage de retour.

Dans cette lutte incessante pour battre le train, Deullin prévoit déjà qu’avec des

voyage aller et ont été finalisées lors du voyage de retour.

Dans cette lutte incessante pour battre le train, Deullin prévoit déjà qu’avec des avions multi moteurs, on pourra ramener le temps de vol total à 18 heures et faire

le trajet en une journée avec une partie de nuit.

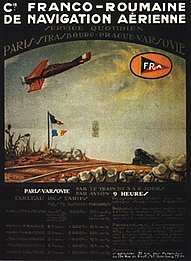

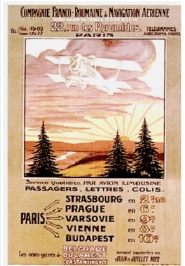

Pour mieux comprendre la compétition permanente avec le train, examinons un

avions multi moteurs, on pourra ramener le temps de vol total à 18 heures et faire

le trajet en une journée avec une partie de nuit.

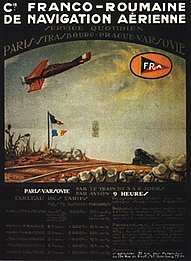

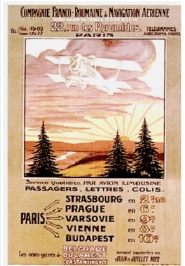

Pour mieux comprendre la compétition permanente avec le train, examinons un instant cette affiche de 1921.

Elle est intéressante car elle montre l’approche commerciale pour ne pas dire marketing de l’époque :

Le premier argument mis en avant est la rapidité en « Avion Limousine ». C’est l’époque où l’on trouve dans la presse des articles ventant

le confort de voyager en avion en tenue de ville…

Le second est le prix attractif : Nous sommes en 1921. Le train est cher.

On annonce donc clairement des tarifs inférieurs au train.

Comparons les prix de 1921 et ceux d'aujourd'hui :

De nos jours, une compagnie régulière facture le vol aux environs de 580 €. Le franc de 1921 est a peu près

instant cette affiche de 1921.

Elle est intéressante car elle montre l’approche commerciale pour ne pas dire marketing de l’époque :

Le premier argument mis en avant est la rapidité en « Avion Limousine ». C’est l’époque où l’on trouve dans la presse des articles ventant

le confort de voyager en avion en tenue de ville…

Le second est le prix attractif : Nous sommes en 1921. Le train est cher.

On annonce donc clairement des tarifs inférieurs au train.

Comparons les prix de 1921 et ceux d'aujourd'hui :

De nos jours, une compagnie régulière facture le vol aux environs de 580 €. Le franc de 1921 est a peu près équivalent à un Euro .

Paris Prague "était facturé" 1000 Francs AR. L’écart n’est donc que de 40%

Entre 1920 et 1930, plus de 120 pilotes sont entrés à la Franco - Roumaine puis à la CIDNA. La plupart étaient

français mais aussi autrichiens, polonais, hongrois, bulgares, yougoslave, tchèques ou turc. 16 d’entre eux ont

payé de leur vie cette passion.

Fin 1921, le réseau de la Franco-Roumaine s’étend sur 1 500 Km. La flotte de la compagnie comprend 71 avions.

Les escales de Strasbourg, Prague et Varsovie sont opérationnelles et comportent des ateliers sommaires d’entretien et de réparation.

Les Potez IX ont succédé aux Potez VII . Chaque jour, l’un d’entre eux décolle du

équivalent à un Euro .

Paris Prague "était facturé" 1000 Francs AR. L’écart n’est donc que de 40%

Entre 1920 et 1930, plus de 120 pilotes sont entrés à la Franco - Roumaine puis à la CIDNA. La plupart étaient

français mais aussi autrichiens, polonais, hongrois, bulgares, yougoslave, tchèques ou turc. 16 d’entre eux ont

payé de leur vie cette passion.

Fin 1921, le réseau de la Franco-Roumaine s’étend sur 1 500 Km. La flotte de la compagnie comprend 71 avions.

Les escales de Strasbourg, Prague et Varsovie sont opérationnelles et comportent des ateliers sommaires d’entretien et de réparation.

Les Potez IX ont succédé aux Potez VII . Chaque jour, l’un d’entre eux décolle du Bourget pour Varsovie à 8 heures et peut emporter quatre passagers. A la même heure,

un autre part de Varsovie vers Prague.

Le rayon d’action des avions est limité : environ 800 km maximum. Pour gagner du

Bourget pour Varsovie à 8 heures et peut emporter quatre passagers. A la même heure,

un autre part de Varsovie vers Prague.

Le rayon d’action des avions est limité : environ 800 km maximum. Pour gagner du temps on change donc d’avion aux escales.

Nous sommes en 1922 .

Les premiers Spad 33 et Spad 46 viennent d’être livrés.

On prépare la mise en service progressive de la nouvelle ligne vers Constantinople.

temps on change donc d’avion aux escales.

Nous sommes en 1922 .

Les premiers Spad 33 et Spad 46 viennent d’être livrés.

On prépare la mise en service progressive de la nouvelle ligne vers Constantinople. D’autres pilotes entrent à la Franco-Roumaine.

Albert Deullin a besoin de quelqu’un de valeur pour le seconder .

C’est alors qu’il fait appel à son compagnon de guerre de la 73 et du G.C.19 Maurice Noguès.

Il a déjà apprécié dans le passé les qualités exceptionnelles de l’homme et du pilote. Deullin lui raconte la Franco-Roumaine, lui parle de

ses projets. Noguès se laisse convaincre et rejoint la Franco-Roumaine en juin 1922.

3 144 Km : la ligne la plus longue du monde

Le 1er Mai 1922, le premier service régulier Paris – Strasbourg – Prague –

D’autres pilotes entrent à la Franco-Roumaine.

Albert Deullin a besoin de quelqu’un de valeur pour le seconder .

C’est alors qu’il fait appel à son compagnon de guerre de la 73 et du G.C.19 Maurice Noguès.

Il a déjà apprécié dans le passé les qualités exceptionnelles de l’homme et du pilote. Deullin lui raconte la Franco-Roumaine, lui parle de

ses projets. Noguès se laisse convaincre et rejoint la Franco-Roumaine en juin 1922.

3 144 Km : la ligne la plus longue du monde

Le 1er Mai 1922, le premier service régulier Paris – Strasbourg – Prague – Vienne – Budapest est ouvert. Il faut 9 heures pour rallier Paris à Varsovie.

Vienne – Budapest est ouvert. Il faut 9 heures pour rallier Paris à Varsovie. C’est en 10 heures de vol qu’on arrive à Budapest.

La Serbie a refusé l’accès à son territoire. L’escale de Belgrade est

C’est en 10 heures de vol qu’on arrive à Budapest.

La Serbie a refusé l’accès à son territoire. L’escale de Belgrade est provisoirement fermée. On va donc organiser une escale dans une petite ville

provisoirement fermée. On va donc organiser une escale dans une petite ville roumaine près de la frontière hongroise : Arad. Et c’est via Arad que se fait le

roumaine près de la frontière hongroise : Arad. Et c’est via Arad que se fait le premier service jusqu’à Bucarest le 15 septembre 1922.

Le 3 octobre, la ligne est ouverte jusqu’à Constantinople.

Cette année 1922 marque donc un tournant important. La compagnie Franco-

premier service jusqu’à Bucarest le 15 septembre 1922.

Le 3 octobre, la ligne est ouverte jusqu’à Constantinople.

Cette année 1922 marque donc un tournant important. La compagnie Franco- Roumaine a le réseau le plus

Roumaine a le réseau le plus important du monde avec 3 144 km. Elle assure la présence des ailes françaises sur toute

important du monde avec 3 144 km. Elle assure la présence des ailes françaises sur toute l’Europe centrale et orientale. Les avions français font escale tous les jours à Vienne,

l’Europe centrale et orientale. Les avions français font escale tous les jours à Vienne, Budapest, Bucarest et à Constantinople.

Les quatre nouvelles escales sont organisées pour pouvoir effectuer les plus grosses

Budapest, Bucarest et à Constantinople.

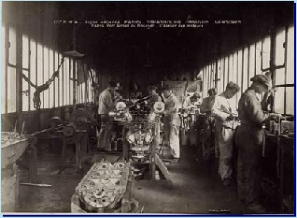

Les quatre nouvelles escales sont organisées pour pouvoir effectuer les plus grosses réparations des cellules des avions et des moteurs.

Le problème est que les incidents matériels arrivent rarement près des aérodromes. Les

réparations des cellules des avions et des moteurs.

Le problème est que les incidents matériels arrivent rarement près des aérodromes. Les pannes de moteur dues aux vilebrequins cassés ou aux problèmes d’embiellage entraînent

pannes de moteur dues aux vilebrequins cassés ou aux problèmes d’embiellage entraînent des atterrissages forcés en campagne et nécessitent des réparations de fortune sur place

pour pouvoir redécoller et rejoindre l’aérodrome le plus proche …et quand ce n’est pas

des atterrissages forcés en campagne et nécessitent des réparations de fortune sur place

pour pouvoir redécoller et rejoindre l’aérodrome le plus proche …et quand ce n’est pas possible on fait appel au système D .

Ce ne sera qu’avec les Spad 56 que l’on pourra embarquer un mécanicien.

Toutes ces régions s’ouvrent à l’aéronautique. Ce sont des pays nouveaux qui cherchent les

partenaires qui leur apporteront le conseil, les méthodes et leur fourniront le matériel. La

possible on fait appel au système D .

Ce ne sera qu’avec les Spad 56 que l’on pourra embarquer un mécanicien.

Toutes ces régions s’ouvrent à l’aéronautique. Ce sont des pays nouveaux qui cherchent les

partenaires qui leur apporteront le conseil, les méthodes et leur fourniront le matériel. La présence permanente de la Franco-Roumaine va non seulement permettre à l’aéronautique française de s’implanter sur ces nouveaux

présence permanente de la Franco-Roumaine va non seulement permettre à l’aéronautique française de s’implanter sur ces nouveaux marchés mais aussi de barrer la route aux compagnies anglaise ou allemandes.

Quelques chiffres pour mieux comprendre l’activité de la compagnie :

Pendant le premier semestre 1922, la Franco-Roumaine

•

effectue 3123 voyages,

•

parcourt près de 1 200 000 km,

•

transporte 2 791 passagers, 148 tonnes de marchandises et 12,5 tonnes de lettres.

Le coût réel du passager s’établit à 3 662 francs. L’écart avec le tarif payé est compensé par les subventions

dont une partie est à la charge des pays desservis comme nous l’avons expliqué tout à l’heure.

En 1923, la demande de transport de fret va dépasser l’offre. La compagnie doit certains mois refuser près

de la moitié des demandes. L’augmentation du tonnage transporté pendant cette année 1923 est de 143 %

par rapport à l’année précédente ; les avions partent à la limite de la charge autorisée.

Les difficultés viennent du manque de régularité du au matériel, mais surtout aux circonstances

marchés mais aussi de barrer la route aux compagnies anglaise ou allemandes.

Quelques chiffres pour mieux comprendre l’activité de la compagnie :

Pendant le premier semestre 1922, la Franco-Roumaine

•

effectue 3123 voyages,

•

parcourt près de 1 200 000 km,

•

transporte 2 791 passagers, 148 tonnes de marchandises et 12,5 tonnes de lettres.

Le coût réel du passager s’établit à 3 662 francs. L’écart avec le tarif payé est compensé par les subventions

dont une partie est à la charge des pays desservis comme nous l’avons expliqué tout à l’heure.

En 1923, la demande de transport de fret va dépasser l’offre. La compagnie doit certains mois refuser près

de la moitié des demandes. L’augmentation du tonnage transporté pendant cette année 1923 est de 143 %

par rapport à l’année précédente ; les avions partent à la limite de la charge autorisée.

Les difficultés viennent du manque de régularité du au matériel, mais surtout aux circonstances atmosphériques.

La durée moyenne d’un moteur entre deux révisions était de 15 à 20 heures. Les problèmes étaient

atmosphériques.

La durée moyenne d’un moteur entre deux révisions était de 15 à 20 heures. Les problèmes étaient fréquents. Il fallait que l’intendance suive.

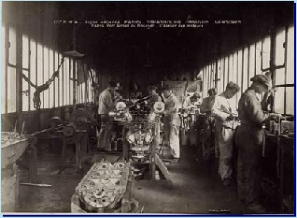

C’est au cours de cette année 1923 que le ateliers principaux de Paris, Prague et Bucarest sont organisés et

outillés non seulement pour effectuer les grosses réparations mais aussi pour la construction des éléments

d’avions les plus complexes tels que fuselages, ailes, ou trains d’atterrissage

Citons une fois encore Albert Deullin, Chef pilote de la compagnie :

« Les constructeurs d’avions ont fait des efforts réels et fructueux. Les Potez, Spad,

Goliath et Farman sont vraiment des avions commerciaux sûrs, confortables et solides,

construits pour des voyages de longue durée et transporter des voyageurs.

fréquents. Il fallait que l’intendance suive.

C’est au cours de cette année 1923 que le ateliers principaux de Paris, Prague et Bucarest sont organisés et

outillés non seulement pour effectuer les grosses réparations mais aussi pour la construction des éléments

d’avions les plus complexes tels que fuselages, ailes, ou trains d’atterrissage

Citons une fois encore Albert Deullin, Chef pilote de la compagnie :

« Les constructeurs d’avions ont fait des efforts réels et fructueux. Les Potez, Spad,

Goliath et Farman sont vraiment des avions commerciaux sûrs, confortables et solides,

construits pour des voyages de longue durée et transporter des voyageurs. Malheureusement nous ne pouvons pas en dire autant des moteurs. Heureusement la

société Lorraine De Dietrich a compris et fait de réels efforts. »

C’est la raison pour laquelle le chef pilote de la Franco-Roumaine chercha à

Malheureusement nous ne pouvons pas en dire autant des moteurs. Heureusement la

société Lorraine De Dietrich a compris et fait de réels efforts. »

C’est la raison pour laquelle le chef pilote de la Franco-Roumaine chercha à standardiser le matériel autour du moteur Lorraine de 400 cv qui équipera le Potez IX

et le Spad 46.

Parallèlement il travaille avec les constructeurs pour la mise au point d’avions multi

standardiser le matériel autour du moteur Lorraine de 400 cv qui équipera le Potez IX

et le Spad 46.

Parallèlement il travaille avec les constructeurs pour la mise au point d’avions multi moteurs : ce qui va profondément modifier le futur de la compagnie, c’est la

moteurs : ce qui va profondément modifier le futur de la compagnie, c’est la commande de 6 Caudron C61, des trimoteurs qui vont permettre les vols de nuit.

Nous devons toujours garder en mémoire, que l’adversaire c’était le train. Or le train

commande de 6 Caudron C61, des trimoteurs qui vont permettre les vols de nuit.

Nous devons toujours garder en mémoire, que l’adversaire c’était le train. Or le train était bien sur plus lent, mais il roulait de nuit. L’avion avait donc un handicap qu’il fallait absolument combler dans cette guerre

était bien sur plus lent, mais il roulait de nuit. L’avion avait donc un handicap qu’il fallait absolument combler dans cette guerre commerciale. L’avenir de la compagnie en dépendait.

Nous sommes en Mai 1923. Le 10, Noguès établit un nouveau record entre Paris et Strasbourg à l’occasion du concours du quotidien Le

Journal avec un Spad 46 : Il effectue la liaison Paris Strasbourg en 139 minutes.

Albert Deullin met au point avec Noguès et plusieurs ingénieurs, dont Jancel, les premiers vols de nuit. Pour cela, il fallait un gros avion :

le trimoteur Caudron C61 est l’avion de la situation.

Malheureusement il ne pourra jamais effectuer ce vol …..

Le 29 mai 1923, il se tue an essayant un nouvel avion, un De Marçay

Noguès qui secondait Deullin est tout désigné pour prendre sa succession.

Il va le faire avec des qualités hors du commun. Un aviateur français de passage à Bucarest racontera plus tard :

« Deullin et Noguès ont laissé un tel souvenir à Vienne, à Belgrade, à Prague, à Budapest, à Sofia, à Istanbul, un souvenir qui dix ans

commerciale. L’avenir de la compagnie en dépendait.

Nous sommes en Mai 1923. Le 10, Noguès établit un nouveau record entre Paris et Strasbourg à l’occasion du concours du quotidien Le

Journal avec un Spad 46 : Il effectue la liaison Paris Strasbourg en 139 minutes.

Albert Deullin met au point avec Noguès et plusieurs ingénieurs, dont Jancel, les premiers vols de nuit. Pour cela, il fallait un gros avion :

le trimoteur Caudron C61 est l’avion de la situation.

Malheureusement il ne pourra jamais effectuer ce vol …..

Le 29 mai 1923, il se tue an essayant un nouvel avion, un De Marçay

Noguès qui secondait Deullin est tout désigné pour prendre sa succession.

Il va le faire avec des qualités hors du commun. Un aviateur français de passage à Bucarest racontera plus tard :

« Deullin et Noguès ont laissé un tel souvenir à Vienne, à Belgrade, à Prague, à Budapest, à Sofia, à Istanbul, un souvenir qui dix ans après rejaillit sur tous les aviateurs français. Il suffit de dire : je suis pilote, je suis français, pour s’entendre répondre j’ai connu Deullin et

Noguès. »

après rejaillit sur tous les aviateurs français. Il suffit de dire : je suis pilote, je suis français, pour s’entendre répondre j’ai connu Deullin et

Noguès. »

© Patrick Deullin 2010

© Patrick Deullin 2010

Une idée "folle" et des hommes d'une trempe exceptionnelle ...

La guerre est finie. Pierre Claret de Fleurieu, pilote de chasse émérite, décide de quitter l’armée. Homme de challenge,

il entre dans la succursale française d’une grande banque roumaine : la banque Marmarosch Blanck.

Nous sommes en avril 1920. Et c’est avec le culot de ses 23 ans qu’il propose à Aristide Blanck, le président de la

Une idée "folle" et des hommes d'une trempe exceptionnelle ...

La guerre est finie. Pierre Claret de Fleurieu, pilote de chasse émérite, décide de quitter l’armée. Homme de challenge,

il entre dans la succursale française d’une grande banque roumaine : la banque Marmarosch Blanck.

Nous sommes en avril 1920. Et c’est avec le culot de ses 23 ans qu’il propose à Aristide Blanck, le président de la banque, un projet qu’il qualifiait lui même de fou : créer la première grande ligne aérienne internationale du monde .

Une ligne régulière à travers l’Europe, qui desservira la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et

banque, un projet qu’il qualifiait lui même de fou : créer la première grande ligne aérienne internationale du monde .

Une ligne régulière à travers l’Europe, qui desservira la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et pourquoi pas jusqu’à Constantinople !

Aristide Blanck est enthousiasmé.

Le 23 Avril il convoque Pierre Claret de Fleurieu dans son bureau, le nomme immédiatement Directeur Général

de la Compagnie Franco-Roumaine de navigation aérienne et .. rédige un chèque de plusieurs millions à son

pourquoi pas jusqu’à Constantinople !

Aristide Blanck est enthousiasmé.

Le 23 Avril il convoque Pierre Claret de Fleurieu dans son bureau, le nomme immédiatement Directeur Général

de la Compagnie Franco-Roumaine de navigation aérienne et .. rédige un chèque de plusieurs millions à son nom.

nom. « Vous commencez demain, je vous fais une confiance totale, marchez je vous suivrai ».

La franco-Roumaine est née … mais sur le papier seulement.

Car il y a tout à faire.

Il n’existe pas d’avion permettant le transport commercial de passagers, ni d’aérodrome commercial en

« Vous commencez demain, je vous fais une confiance totale, marchez je vous suivrai ».

La franco-Roumaine est née … mais sur le papier seulement.

Car il y a tout à faire.

Il n’existe pas d’avion permettant le transport commercial de passagers, ni d’aérodrome commercial en Europe. Il faut créer les terrains de secours, vérifier la faisabilité des vols et aller négocier des contrats avec

les différents états et capitales.

A cette époque, l’aviation militaire est dirigée par un homme d’une grande expérience, le général Duval. Il

Europe. Il faut créer les terrains de secours, vérifier la faisabilité des vols et aller négocier des contrats avec

les différents états et capitales.

A cette époque, l’aviation militaire est dirigée par un homme d’une grande expérience, le général Duval. Il accepte de quitter l’armée et devient président de la nouvelle société.

Pierre de Fleurieu se lance donc dans l’aventure.

Il va rassembler une équipe d’hommes exceptionnels, à la hauteur de l’enjeu.

Il fait entrer au conseil d’administration son ami Albert Deullin, l’as des cigognes aux 20 victoires, croix de guerre avec 14 palmes, trois

accepte de quitter l’armée et devient président de la nouvelle société.

Pierre de Fleurieu se lance donc dans l’aventure.

Il va rassembler une équipe d’hommes exceptionnels, à la hauteur de l’enjeu.

Il fait entrer au conseil d’administration son ami Albert Deullin, l’as des cigognes aux 20 victoires, croix de guerre avec 14 palmes, trois fois blessé et trois fois reparti au combat, le compagnon de Guynemer, qui prend les fonctions de Chef pilote.

Paul Hermant, l’officier de liaison du GC19 devient le Directeur commercial de la nouvelle compagnie.

Où trouver les avions ?

La seule solutions, ce sont les stocks de guerre.

On va donc récupérer des Salmson 2A2 , ce biplace d’observation qui avait équipé les

fois blessé et trois fois reparti au combat, le compagnon de Guynemer, qui prend les fonctions de Chef pilote.

Paul Hermant, l’officier de liaison du GC19 devient le Directeur commercial de la nouvelle compagnie.

Où trouver les avions ?

La seule solutions, ce sont les stocks de guerre.

On va donc récupérer des Salmson 2A2 , ce biplace d’observation qui avait équipé les armées française et anglaise.

On effectue une transformation sommaire en mettant deux petits sièges en face à face à la

place du navigateur. On pourra y loger deux passagers qui voyageront à l’air libre dans les

conditions de confort que je vous laisse imaginer.

Deullin sélectionne les pilotes.

Henri Potez qui avait construit les SEA 4 à Angers sent que l’aviation commerciale doit

armées française et anglaise.

On effectue une transformation sommaire en mettant deux petits sièges en face à face à la

place du navigateur. On pourra y loger deux passagers qui voyageront à l’air libre dans les

conditions de confort que je vous laisse imaginer.

Deullin sélectionne les pilotes.

Henri Potez qui avait construit les SEA 4 à Angers sent que l’aviation commerciale doit prendre le relais de l’aviation militaire. Il installe à Aubervilliers sa nouvelle société :

« Aéroplanes Potez ».

C’est là qu’il aménage les SEA 4 avec une cabine pour deux passagers.

Le Potez VII est né.

25 Potez VII seront construits à Aubervilliers.

Potez va devenir le premier fournisseur de la compagnie Franco-

prendre le relais de l’aviation militaire. Il installe à Aubervilliers sa nouvelle société :

« Aéroplanes Potez ».

C’est là qu’il aménage les SEA 4 avec une cabine pour deux passagers.

Le Potez VII est né.

25 Potez VII seront construits à Aubervilliers.

Potez va devenir le premier fournisseur de la compagnie Franco- Roumaine.

Roumaine. Henri Potez travaille déjà sur un avion qui pourra transporter quatre

Henri Potez travaille déjà sur un avion qui pourra transporter quatre passagers, un avion limousine, le Potez IX pour remplacer le Potez VII.

C’est un avion avec un confort amélioré. Il y a même des glaces coulissantes

passagers, un avion limousine, le Potez IX pour remplacer le Potez VII.

C’est un avion avec un confort amélioré. Il y a même des glaces coulissantes autobloquantes pour que les passagers puissent régler leur ventilation.

Potez en construira 30 dont 29 pour la Franco-Roumaine. Le 30ème avait été commandé par le Roi d’Espagne pour son usage personnel.

La première mission d’étude décolle du Bourget le 29 avril aux commandes d’un S.E.A. IV. Elle est

autobloquantes pour que les passagers puissent régler leur ventilation.

Potez en construira 30 dont 29 pour la Franco-Roumaine. Le 30ème avait été commandé par le Roi d’Espagne pour son usage personnel.

La première mission d’étude décolle du Bourget le 29 avril aux commandes d’un S.E.A. IV. Elle est composée de Deullin, de Fleurieu et Jancel. Il faut obtenir les autorisations des capitales, organiser

les infrastructures et créer les terrains de secours.

Albert Deullin et Pierre de Fleurieu font une véritable promotion des ailes françaises et négocient

composée de Deullin, de Fleurieu et Jancel. Il faut obtenir les autorisations des capitales, organiser

les infrastructures et créer les terrains de secours.

Albert Deullin et Pierre de Fleurieu font une véritable promotion des ailes françaises et négocient sans cesse au plus haut niveau des états. Partout ils sont reçus à bras ouverts. A Prague une fête

rassemblant 10 000 personnes est organisée en leur honneur. Les enjeux sont en même temps

sans cesse au plus haut niveau des états. Partout ils sont reçus à bras ouverts. A Prague une fête

rassemblant 10 000 personnes est organisée en leur honneur. Les enjeux sont en même temps économiques et politiques dans une Europe encore en pleines turbulences.

Il faut marquer les esprits. Il faut battre un record. Mieux, un record du monde.

Au cours du vol de retour, l’appareil bat officiellement le record du monde de 1000 km sans escale :

Prague et Paris sont reliés en 5h16 alors qu’il faut plus d’une journée en train.

Le 29 mai ils rentrent au Bourget contrat rempli.

Ils ont des lettres des présidents du conseil de Pologne et de Tchécoslovaquie pour le Président du

conseil de l’époque, M. Millerand et du Président de la république Tchèque pour le président

économiques et politiques dans une Europe encore en pleines turbulences.

Il faut marquer les esprits. Il faut battre un record. Mieux, un record du monde.

Au cours du vol de retour, l’appareil bat officiellement le record du monde de 1000 km sans escale :

Prague et Paris sont reliés en 5h16 alors qu’il faut plus d’une journée en train.

Le 29 mai ils rentrent au Bourget contrat rempli.

Ils ont des lettres des présidents du conseil de Pologne et de Tchécoslovaquie pour le Président du

conseil de l’époque, M. Millerand et du Président de la république Tchèque pour le président Deschanel .

Ils ont obtenu :

•

à Prague : un monopole de 10 ans pour la Franco-Roumaine, toutes les installations au sol gratuiteset une subvention de 5 millions

de couronnes par an pendant 10 ans

•

à Varsovie : également un contrat de 10 ans, les installations au sol gratuites et une subvention d’1 million par an sous forme

Deschanel .

Ils ont obtenu :

•

à Prague : un monopole de 10 ans pour la Franco-Roumaine, toutes les installations au sol gratuiteset une subvention de 5 millions

de couronnes par an pendant 10 ans

•

à Varsovie : également un contrat de 10 ans, les installations au sol gratuites et une subvention d’1 million par an sous forme d’essence.

L’exploitation de la ligne peut commencer. Les Potez VII sont commandés début juin.

Le premier Potez VII est livré le 1er juillet 1920.

Les 24 autres seront livrés dans les trois mois suivants.

Le 21 septembre 1920, le premier tronçon Paris Strasbourg est inauguré. C’est une

liaison quotidienne de 410 km, dans les deux sens.Elle s’effectue avec les Salmson

transformés en attendant les Potez VII.

Toujours l’esprit de défi. Le 10 octobre, pendant le meeting de Buc, Deullin effectue

un vol Paris – Bruxelles et retour dans des conditions exceptionnelles avec le

d’essence.

L’exploitation de la ligne peut commencer. Les Potez VII sont commandés début juin.

Le premier Potez VII est livré le 1er juillet 1920.

Les 24 autres seront livrés dans les trois mois suivants.

Le 21 septembre 1920, le premier tronçon Paris Strasbourg est inauguré. C’est une

liaison quotidienne de 410 km, dans les deux sens.Elle s’effectue avec les Salmson

transformés en attendant les Potez VII.

Toujours l’esprit de défi. Le 10 octobre, pendant le meeting de Buc, Deullin effectue

un vol Paris – Bruxelles et retour dans des conditions exceptionnelles avec le nouveau Potez VII . Il gagne le concours des avions commerciaux.

C’est au cours de ce même mois d’octobre que le tronçon Strasbourg – Prague est

ouvert aux passagers et au fret. Le 14 octobre, un couple de passagers Tchèques

prend l’avion à 11h00 à Prague. A 17h30 ils sont à l’Hôtel Intercontinental à Paris.

La ligne s’allonge de 520 Km. Le service est assuré trois fois par semaine

Essayons d’imaginer ce que vivait un pilote de la Franco-Roumaine à cette époque.

Ils volent suivant un horaire fixe et un itinéraire établi à l’avance souvent dans des

conditions de météo détestables.

Les avions sont des monomoteurs avec tous les risques que cela implique...

Les instruments sont rudimentaires : les compas ne sont pas compensés. Seul le compte tour et un badin permettent d‘évaluer la vitesse

de l’appareil .

Il n’y a pas de radio, très peu de renseignements météo et les terrains sont très mal équipés.

Les pilotes doivent donc naviguer à vue.

Écoutons ce que disait Deullin :

« Le grand ennemi, l’ennemi mortel et que personne n’a pu vaincre entièrement c’est le nuage, c’est à dire le

nouveau Potez VII . Il gagne le concours des avions commerciaux.

C’est au cours de ce même mois d’octobre que le tronçon Strasbourg – Prague est

ouvert aux passagers et au fret. Le 14 octobre, un couple de passagers Tchèques

prend l’avion à 11h00 à Prague. A 17h30 ils sont à l’Hôtel Intercontinental à Paris.

La ligne s’allonge de 520 Km. Le service est assuré trois fois par semaine

Essayons d’imaginer ce que vivait un pilote de la Franco-Roumaine à cette époque.

Ils volent suivant un horaire fixe et un itinéraire établi à l’avance souvent dans des

conditions de météo détestables.

Les avions sont des monomoteurs avec tous les risques que cela implique...

Les instruments sont rudimentaires : les compas ne sont pas compensés. Seul le compte tour et un badin permettent d‘évaluer la vitesse

de l’appareil .

Il n’y a pas de radio, très peu de renseignements météo et les terrains sont très mal équipés.

Les pilotes doivent donc naviguer à vue.

Écoutons ce que disait Deullin :

« Le grand ennemi, l’ennemi mortel et que personne n’a pu vaincre entièrement c’est le nuage, c’est à dire le manque de visibilité. Les marins ont à leur disposition un loch, une sonde. Les aviateurs n’ont rien de tout cela. La

météo ne peut même pas lui donner la force ni la direction du vent au dessus d’une mer de nuages.

Il faut aussi envisager le danger d’une descente au travers des nuages dont on ignore la hauteur au dessus du sol.

Plusieurs accidents, percussions de collines ou de clochers ont fait proscrire cette manœuvre. Le pilote n’a donc

manque de visibilité. Les marins ont à leur disposition un loch, une sonde. Les aviateurs n’ont rien de tout cela. La

météo ne peut même pas lui donner la force ni la direction du vent au dessus d’une mer de nuages.

Il faut aussi envisager le danger d’une descente au travers des nuages dont on ignore la hauteur au dessus du sol.

Plusieurs accidents, percussions de collines ou de clochers ont fait proscrire cette manœuvre. Le pilote n’a donc qu’un moyen de voyager par mauvais temps, c’est de na pas quitter le sol des yeux en

qu’un moyen de voyager par mauvais temps, c’est de na pas quitter le sol des yeux en voyageant bas et en utilisant les dépressions et les fonds de vallées».

Durmon se rappelait encore plusieurs années après la grande difficulté d’un parcours accompli plus de mille fois. « Le

point noir, ce sont les montagnes de Bohème situées à la frontière tchéco-allemande. Il faut connaître sur le bout du

doigt toutes les vallées de cette région pour pouvoir y passer les jours de brume, pour ne pas accrocher. Essayer de

traverser la couche de nuages pour voler au dessus d’elle, mais sans y parvenir, car trop épaisse et

redescendre tant bien que mal vers le sol en courant le risque mortel d’accrocher quelqu’obstacle au

cours de la descente. »

Sans parler du givre…

En Novembre 1920, Laulhé vole avec un plafond très bas. Thuau l’accompagne. Il est contraint de

voyageant bas et en utilisant les dépressions et les fonds de vallées».

Durmon se rappelait encore plusieurs années après la grande difficulté d’un parcours accompli plus de mille fois. « Le

point noir, ce sont les montagnes de Bohème situées à la frontière tchéco-allemande. Il faut connaître sur le bout du

doigt toutes les vallées de cette région pour pouvoir y passer les jours de brume, pour ne pas accrocher. Essayer de

traverser la couche de nuages pour voler au dessus d’elle, mais sans y parvenir, car trop épaisse et

redescendre tant bien que mal vers le sol en courant le risque mortel d’accrocher quelqu’obstacle au

cours de la descente. »

Sans parler du givre…

En Novembre 1920, Laulhé vole avec un plafond très bas. Thuau l’accompagne. Il est contraint de rester à peine 20 m au dessus des arbres.

Soudain, en franchissant un col, il entre dans une nappe de brouillard. Impossible de revenir en arrière sans risquer de

rester à peine 20 m au dessus des arbres.

Soudain, en franchissant un col, il entre dans une nappe de brouillard. Impossible de revenir en arrière sans risquer de heurter les montagnes.

Il entrevoit une tache verte ; C’est une petite cuvette de l’autre côté du col. C’est en suivant le cours d’un ruisseau qu’il

retrouve Wissembourg.

Après un atterrissage difficile à Strasbourg, il constate que le bord d’attaque des plans est couvert de deux centimètres de glace. Les

heurter les montagnes.

Il entrevoit une tache verte ; C’est une petite cuvette de l’autre côté du col. C’est en suivant le cours d’un ruisseau qu’il

retrouve Wissembourg.

Après un atterrissage difficile à Strasbourg, il constate que le bord d’attaque des plans est couvert de deux centimètres de glace. Les croisillons sont givrés, ceux des extrémités de l’aile brisés.

Les pannes de moteur sont fréquentes. Les pilotes doivent souvent réaliser des exploits.

Un jour au dessus des Vosges, le moteur du S.E.A. de Deullin tombe en panne. Il est à 4 000 mètres

d’altitude. C’est en vol plané qu’il rallie Strasbourg … pour reprendre immédiatement l’avion de relais.

Mais à bord de l’avion, il y a les passagers…

Dans les premiers Salmson, les passagers étaient donc à l’air libre.

Par la suite, comme nous l’avons dit, les avions étaient équipés d’une petite cabine protégeant les

croisillons sont givrés, ceux des extrémités de l’aile brisés.

Les pannes de moteur sont fréquentes. Les pilotes doivent souvent réaliser des exploits.

Un jour au dessus des Vosges, le moteur du S.E.A. de Deullin tombe en panne. Il est à 4 000 mètres

d’altitude. C’est en vol plané qu’il rallie Strasbourg … pour reprendre immédiatement l’avion de relais.

Mais à bord de l’avion, il y a les passagers…

Dans les premiers Salmson, les passagers étaient donc à l’air libre.

Par la suite, comme nous l’avons dit, les avions étaient équipés d’une petite cabine protégeant les siège passager. 2 pour les Potez VII et 4 pour les Potez IX. On avait beau parler d’avions limousine, la

cabine empestait souvent l’huile de ricin .

A ce confort minimal, il fallait ajouter le bruit et les vibrations. On ne s’entendait pas. Lorsque le

siège passager. 2 pour les Potez VII et 4 pour les Potez IX. On avait beau parler d’avions limousine, la

cabine empestait souvent l’huile de ricin .

A ce confort minimal, il fallait ajouter le bruit et les vibrations. On ne s’entendait pas. Lorsque le passager voulait poser une question au pilote, il l’écrivait sur un papier. Le pilote répondait de la

passager voulait poser une question au pilote, il l’écrivait sur un papier. Le pilote répondait de la même manière.

même manière.  On peut imaginer la tension des passagers, par mauvais temps, lorsque l’avion volait très bas entre les collines ou au

ras des arbres.

En 1925, la Franco-Roumaine devenue la CIDNA publie un Guide aérien.

Imaginons nous un instant, en tant que passager, juste avant le départ, en train de lire ces quelques lignes :

«Quelques remarques à l’usage des Passagers »

« Il vaut mieux essayer le moteur une seconde fois, s’il ne tourne pas parfaitement du premier coup plutôt que de

On peut imaginer la tension des passagers, par mauvais temps, lorsque l’avion volait très bas entre les collines ou au

ras des arbres.

En 1925, la Franco-Roumaine devenue la CIDNA publie un Guide aérien.

Imaginons nous un instant, en tant que passager, juste avant le départ, en train de lire ces quelques lignes :

«Quelques remarques à l’usage des Passagers »

« Il vaut mieux essayer le moteur une seconde fois, s’il ne tourne pas parfaitement du premier coup plutôt que de s’aventurer à la légère avec un moteur dont on n’est pas sur.

Il vaut mieux aussi attendre lorsque le temps est douteux : cela vous évitera la surprise d’être obligé de faire demi-

tour devant un orage ou devant une chaîne de montagnes infranchissables parce que ses sommets sont cachés par les

nuages. Car, d’après le règlement en vigueur, on ne vole jamais dans les nuages et rarement au dessus. En effet, dans

les nuages le pilote est dans son avion comme un myope dans son auto lancée à pleine allure.

Un voyage en avion n’étant pas une aventure, sachez gré à la Compagnie de faire tout son possible pour vous assurer un voyage sans

s’aventurer à la légère avec un moteur dont on n’est pas sur.

Il vaut mieux aussi attendre lorsque le temps est douteux : cela vous évitera la surprise d’être obligé de faire demi-

tour devant un orage ou devant une chaîne de montagnes infranchissables parce que ses sommets sont cachés par les

nuages. Car, d’après le règlement en vigueur, on ne vole jamais dans les nuages et rarement au dessus. En effet, dans

les nuages le pilote est dans son avion comme un myope dans son auto lancée à pleine allure.

Un voyage en avion n’étant pas une aventure, sachez gré à la Compagnie de faire tout son possible pour vous assurer un voyage sans surprise.»

Rassurant n’est-ce pas ? … Et à l’époque il n’y avait pas de cellules d’assistance psychologique…

Les vols étaient suspendus en hiver pendant la durée d’enneigement des terrains, en général de la mi Novembre à la mi février.

Fin 1920, la Franco-Roumaine utilise 31 avions.

Elle dessert 940 kilomètres de ligne.

De l’occident à l’orient : L’ouverture vers Constantinople

Nous sommes en 1921.

C’est le 12 avril que la bretelle Prague – Varsovie est inaugurée par deux pilotes : Hanin qui part de

surprise.»

Rassurant n’est-ce pas ? … Et à l’époque il n’y avait pas de cellules d’assistance psychologique…

Les vols étaient suspendus en hiver pendant la durée d’enneigement des terrains, en général de la mi Novembre à la mi février.

Fin 1920, la Franco-Roumaine utilise 31 avions.

Elle dessert 940 kilomètres de ligne.

De l’occident à l’orient : L’ouverture vers Constantinople

Nous sommes en 1921.

C’est le 12 avril que la bretelle Prague – Varsovie est inaugurée par deux pilotes : Hanin qui part de Prague et Laulhé qui décolle de Varsovie.

D’autres pilotes vont compléter l’équipe et assurer les liaisons avec une grande régularité, je veux parler

de Thuau, Martin, Risser et Launay.

C’est à Marcel Haegelen, l’As de 14-18 aux 22 victoires qu’est

Prague et Laulhé qui décolle de Varsovie.

D’autres pilotes vont compléter l’équipe et assurer les liaisons avec une grande régularité, je veux parler

de Thuau, Martin, Risser et Launay.

C’est à Marcel Haegelen, l’As de 14-18 aux 22 victoires qu’est confiée cette nouvelle escale.

En août, De Marmier et Durmon entrent à la Franco-Roumaine.

confiée cette nouvelle escale.

En août, De Marmier et Durmon entrent à la Franco-Roumaine. Portant à 12 le nombre des pilotes.

Le grand enjeu économique c’était de battre le train et d’ouvrir la

Portant à 12 le nombre des pilotes.

Le grand enjeu économique c’était de battre le train et d’ouvrir la ligne jusqu’à Constantinople.

Il faut quatre jours pour aller par le train de Paris à Constantinople.

L’objectif : mettre une journée en avion !

Deullin décide de reconnaître la ligne en octobre 21, au début de

ligne jusqu’à Constantinople.

Il faut quatre jours pour aller par le train de Paris à Constantinople.

L’objectif : mettre une journée en avion !

Deullin décide de reconnaître la ligne en octobre 21, au début de l’hiver. Il faut démontrer à l’ensemble des pays traversés que la

l’hiver. Il faut démontrer à l’ensemble des pays traversés que la ligne est viable même dans les conditions les plus difficiles.

L’intérêt politique est important, comme le relève, avec un lyrisme patriotique certain, Pierre Desbordes

journaliste de la revue « Les Ailes » en 1923 :

« Le réseau de la Compagnie Franco-Roumaine constitue une belle organisation de la propagande française à travers l’Europe. Cette

ligne est viable même dans les conditions les plus difficiles.

L’intérêt politique est important, comme le relève, avec un lyrisme patriotique certain, Pierre Desbordes

journaliste de la revue « Les Ailes » en 1923 :

« Le réseau de la Compagnie Franco-Roumaine constitue une belle organisation de la propagande française à travers l’Europe. Cette organisation a mis en relief non seulement les qualités françaises d’audace et d’initiative, mais permet aux populations d’Europe centrale

et orientale d’apprécier journellement la valeur de la production française. Au point de vue de

la Défense nationale, l’œuvre n’en est pas moins utile tant par le matériel qu’elle a permis de

grouper que par la formation et l’entraînement d’un personnel spécialisé dont le concours, en

cas de guerre, serait extrêmement précieux. »

Albert Deullin demande à de Marmier de l’accompagner. Ils décollent de Paris le 10 octobre,

Deullin aux commandes d’un Spad 46 et De Marmier d’un Potez IX.

Ils font escale à Strasbourg puis Prague.

Ils repartent pour Budapest. Là ils reçoivent un télégramme du ministre de France en

organisation a mis en relief non seulement les qualités françaises d’audace et d’initiative, mais permet aux populations d’Europe centrale

et orientale d’apprécier journellement la valeur de la production française. Au point de vue de

la Défense nationale, l’œuvre n’en est pas moins utile tant par le matériel qu’elle a permis de

grouper que par la formation et l’entraînement d’un personnel spécialisé dont le concours, en

cas de guerre, serait extrêmement précieux. »

Albert Deullin demande à de Marmier de l’accompagner. Ils décollent de Paris le 10 octobre,

Deullin aux commandes d’un Spad 46 et De Marmier d’un Potez IX.

Ils font escale à Strasbourg puis Prague.

Ils repartent pour Budapest. Là ils reçoivent un télégramme du ministre de France en Roumanie qui leur demande simplement … d’être à une 15 heures précises, à Bucarest.

Afin de ne pas arriver en avance ils atterrissent donc près de Portes de Fer, cette suite de

défilés du Danube qui font frontière entre la Serbie et la

Roumanie. Ils redécollent et se posent à l’heure fixée

sur l’aérodrome de Bucarest Pipera.

Le Roi, la Reine, les ministres d’état et la famille royale sont là. L’accueil est triomphal.

Les négociations commencent sous les meilleures hospices avec les autorités d’un pays francophile

et acquis à l’aviation.

Quelques jours plus tard, ils quittent Bucarest en laissant le

Potez IX sur place. L’arrivée à Constantinople par beau

Roumanie qui leur demande simplement … d’être à une 15 heures précises, à Bucarest.

Afin de ne pas arriver en avance ils atterrissent donc près de Portes de Fer, cette suite de

défilés du Danube qui font frontière entre la Serbie et la

Roumanie. Ils redécollent et se posent à l’heure fixée

sur l’aérodrome de Bucarest Pipera.

Le Roi, la Reine, les ministres d’état et la famille royale sont là. L’accueil est triomphal.

Les négociations commencent sous les meilleures hospices avec les autorités d’un pays francophile

et acquis à l’aviation.

Quelques jours plus tard, ils quittent Bucarest en laissant le

Potez IX sur place. L’arrivée à Constantinople par beau temps est féerique Deullin écrira:

« Jamais de ma vie, je n’ai vu quelque chose de plus

temps est féerique Deullin écrira:

« Jamais de ma vie, je n’ai vu quelque chose de plus grandiose et de plus beau. »

Le 7 novembre ils repartent pour Bucarest qu’ils atteignent trois heures plus tard. Ils y restent

grandiose et de plus beau. »

Le 7 novembre ils repartent pour Bucarest qu’ils atteignent trois heures plus tard. Ils y restent jusqu’au 24 novembre pour signer les nouveaux contrats. Ils obtiennent 32 millions à titre de

jusqu’au 24 novembre pour signer les nouveaux contrats. Ils obtiennent 32 millions à titre de subvention et un monopole de 20 ans pour la compagnie.

De Marmier récupère son Potez.

Mais le voyage va devenir beaucoup plus difficile en raison du mauvais temps

C’est d’abord la brume qui les oblige à atterrir près d’un village entre les Portes de fer et Belgrade-Novisad.

Repartis de Novisad le 2 décembre, ils sont surpris par un brouillard très épais : ils doivent

subvention et un monopole de 20 ans pour la compagnie.

De Marmier récupère son Potez.

Mais le voyage va devenir beaucoup plus difficile en raison du mauvais temps

C’est d’abord la brume qui les oblige à atterrir près d’un village entre les Portes de fer et Belgrade-Novisad.

Repartis de Novisad le 2 décembre, ils sont surpris par un brouillard très épais : ils doivent voler à 10 mètres au dessus du sol pendant 150 km jusqu’à Budapest qu’ils reconnaissent

voler à 10 mètres au dessus du sol pendant 150 km jusqu’à Budapest qu’ils reconnaissent grâce à ses ponts suspendus.

Ils finissent par trouver le terrain : « Lorsque nous avons atterri, dira De Marmier, la

grâce à ses ponts suspendus.

Ils finissent par trouver le terrain : « Lorsque nous avons atterri, dira De Marmier, la stupéfaction se lisait sur le visage des gens de l’aérodrome ». Ils espèrent relier directement

Budapest à Prague. Le temps une fois encore en décide autrement. La neige les oblige à faire

escale à Vienne.

Entre Vienne et Prague qu’ils atteignent le 20 décembre, ils doivent une nouvelle fois se

stupéfaction se lisait sur le visage des gens de l’aérodrome ». Ils espèrent relier directement

Budapest à Prague. Le temps une fois encore en décide autrement. La neige les oblige à faire

escale à Vienne.